味覚低下とうま味不感症が急増中?

Tag: #味覚低下 #うま味不感症 #天然だし #食育 #和食文化 #健康な食習慣

目次

この記事では、

✅ 若者の味覚感度低下について警鐘を鳴らす論文が多数あること

✅ 特に「うま味」に鈍感な状態(うま味不感症)の影響

✅ 簡単にできる改善策

についてわかりやすく解説します。

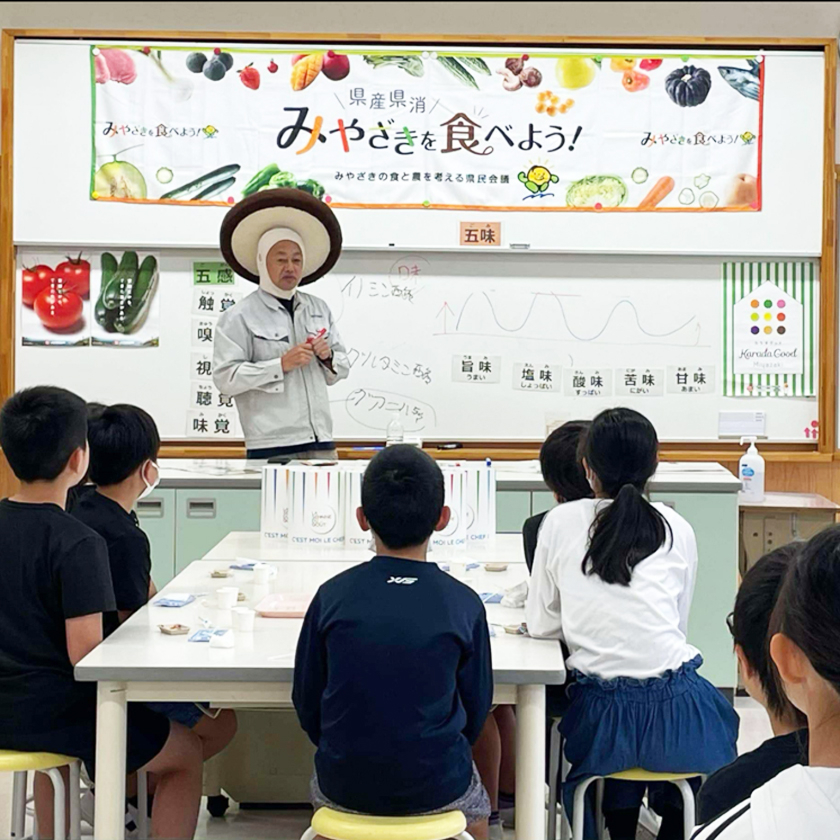

1.若者の味覚感度が落ちている

若者の味覚感度が落ちていることに警鐘を鳴らす学術論文が多数あることに気づきました。味覚を感じる味蕾(みらい)は赤ちゃんの時が最も多く、成長とともに徐々に減少し75歳くらいで生まれた時の半分になります。このため味覚感度が落ちて問題になるのはこれまで高齢者でした。若者の味覚感度が落ちる理由は以下のように説明されています。

| 一般に、高齢化にともない味覚感受性が低下するといわれているが、最近、若者にも味覚障害がみられるようになってきた。味覚障害の原因は様々であるが、疾病によるものを除けば、食事由来の原因で生じる亜鉛欠乏によるものが大半といわれている。若者の味覚障害は、食生活の乱れや生活環境の急激な変化に関連すると考えられ、それはファーストフード及びコンビニエンスストア、調理済み食品の利用で容易に好みの食品を摂取することによる栄養摂取の偏り、また、加工食品などの食品添加物を多く含んだ食品の過剰摂取が、体内の亜鉛代謝に負の影響を及ぼすためといわれている。さらに、現代社会におけるストレスが自立神経を失調させ、味覚障害を引き起こす可能性がある。「若年女性の食習慣, ストレス, 痩せ願望が味覚感受性に及ぼす影響」より |

特にうま味の味覚感度が低い人が増えています。

| 食形態との関連性では、中食・外食中心群は、うま味の認知閾値が高かった。外食、インスタント食品や加工食品などを食生活に多く取り入れていることにより、うま味の感度が鈍くなることが示唆された。「食生活状況と味覚感度に関する研究」より |

認知閾値が高い=鈍感 認知閾値が低い=敏感

5つの基本味「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」、「うま味」のうち、うま味がもっとも味覚感度が低い傾向があり、逆にうま味の感度が高い人は他の味覚も敏感に感じる傾向があります。

| 5基本味の味覚感度で,特にうま味について,味の正解率は5基本味の中でうま味が一番低い。うま味の味覚感度が高い者(値が低い者)は甘味・塩味の味覚感度も高いなどの興味深い結果が得られた。「若年者の味覚感度の現状と食生活との関連」より |

| うま味の感受性が高い者は食行動意識が高く、食事をバランスよく食べることで味付けや摂取量が適度となり、うま味感受性を高く維持していると推祭された。(中略) だしはうまみを含み、薄味でもおいしく感じさせるために減塩効果がある。また、だしを利用することで、舌が鍛えられ繊細な味がわかるようになり、味覚感受性が高まることにつながると報告されている。「女子大生における味覚感度と食物摂取状況ならびに食生活との関連」より |

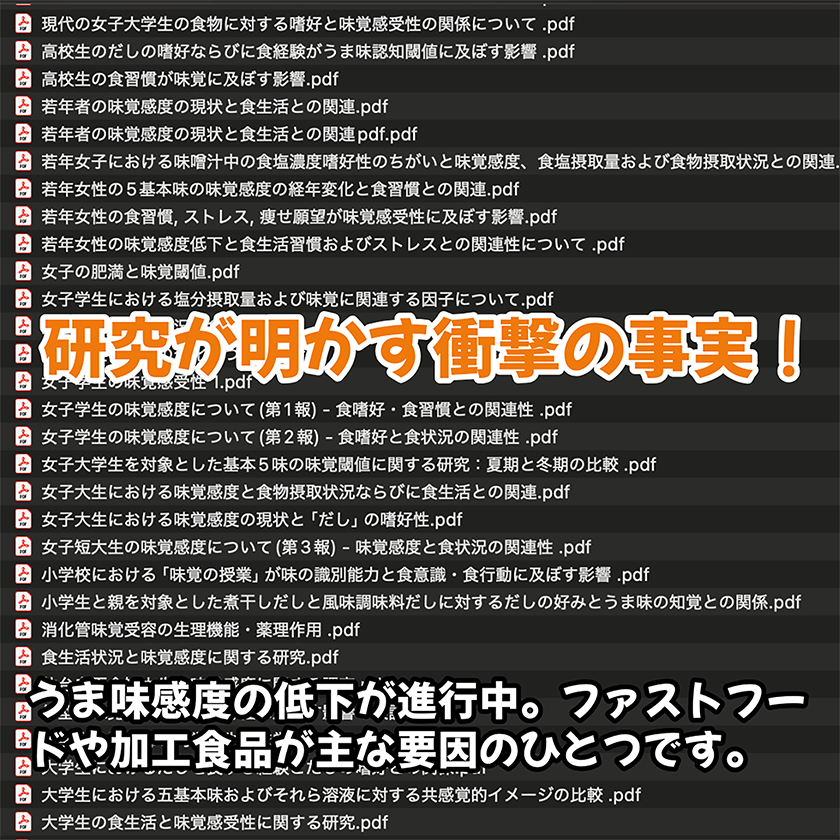

これらと同じ主張の論文だけでもこんなにありました。

1「大学生の味覚感受性 (特にうま味) と食習慣について」

2「若年者の味覚感度の現状と食生活との関連」

3「高校生のだしの嗜好ならびに食経験がうま味認知閾値に及ぼす影響」

4「食生活状況と味覚感度に関する研究」

5「若年女性の5基本味の味覚感度の経年変化と食習慣との関連」

6「若年女性の食習慣,ストレス,痩せ願望が味覚感受性に及ぼす影響」

7「味覚感度に関する研究 (第2報)短大生と一般人の味覚感度の比較」

8「小学生と親を対象とした煮干しだしと風味調味料だしに対するだしの好みとうま味の知覚との関係」

9「大学生におけるだしを食する経験とだしの嗜好との関係」

10「女子学生における塩分摂取量および味覚に関連する因子について」

11「仙台白百合短大生の味覚感度に関する調査」

12「大学生と調理師専門学校生の味覚の比較」

13「中学生における混合味の識別能について (第1報)」

14「中学生における混合味の識別能について (第2報)」

15「女子大生における味覚感度と食物摂取状況ならびに食生活との関連」

まとめ:知らないうちに進行する味覚低下。まずは現状を知ることから始めましょう。

2.うま味不感症のデメリット

これらの論文によると、うま味に鈍感な状態には、以下のような不都合があるとされています。

1) 味覚機能の低下

料理全体が単調な味に感じられるため、素材本来の美味しさを感じられなくなる(論文1,3,7,13)

2) 食事の満足感の減少

食を楽しむ力が弱まり、生活の質(QOL)も低下(論文1,6)

3) 生活習慣病リスクの増大

塩分・脂質・糖分の過剰摂取につながり、肥満・高血圧・生活習慣病リスクが高まる(論文1,3,5,10,15)

4) 食習慣・食行動の悪化

外食や加工食品中心の生活に陥りやすく、食事の質やバランスへの意識が育ちにくい(論文2,5,15)

5)和食文化の継承困難

だしの繊細なうま味が感じられず、和食やだし文化に親しみを持てなくなる(論文1,3,8)

6) 生理的・心理的影響

ストレスや痩せ願望が重なると、さらに味覚低下を引き起こし、心身両面の健康悪化につながる(論文6)

まとめ:うま味が感じられることは、健やかな食生活の基盤。今一度その大切さを見直してみましょう。

3.顆粒だしに頼るとうま味に鈍感になる?

外食や加工食品などうま味調味料を使った食事を摂ると、逆にうま味を感じにくい舌になってしまうのです。

「高校生のだしの嗜好ならびに食経験がうま味認知閾値に及ぼす影響」という研究において、「自宅で使っているだしの種類」が、うま味の認知閾値(うま味を感じる敏感さ)にどのような影響を与えるかを二項ロジスティック回帰分析で統計的に評価されました。(熊本県内のD高校1年生183名を調査)

| 自宅でのだしの種類:オッズ比 1.70,95%信頼区間 1.136 - 2.533,P=0.010 (5:作らない,4:市販,3:市販が多い,2:天然だしが多い,1:天然だし) |

この変数は、自宅でどのような「だし」を使っているかを5段階に分類してスコア化したものです。

1)天然だしのみを使用

2)天然だしが多い

3)市販のだしが多い

4)市販のだしのみ

5)だしを使っていない(=「だしを作らない」)

この研究で言う「市販のだし」とは、顆粒の風味調味料のことです。

オッズ比1.70は、「だしの使用形態が1段階上がるごとに、うま味を感じにくくなる(=認知閾値が高くなる)確率が1.7倍に増加する」ことを意味します。

例えばスコア2(天然だしが多い)からスコア3(市販だしが多い)に変わると、うま味に鈍感になる可能性が1.7倍に上がります。そしてスコア1(天然だしのみを使用)からスコア4(市販のだしのみ)に変わると、3段階上がる場合は1.7 x 1.7 x 1.7 = 4.913なので、うま味不感症(=うま味の認知閾値が高くなる)になるリスクは約4.9倍に高まります。

つまり、家庭で天然だしを使わず市販の顆粒だしだけに頼る食生活を続けると、天然だしを使っている人に比べて、うま味を感じにくくなるリスクが約5倍に跳ね上がる可能性があるということです。

これは家庭でのだしの選択が、子供の味覚発達に与える影響が非常に大きいことを示しています。

「95%信頼区間 1.136 - 2.533」の意味

この区間は、「本当のオッズ比が95%の確率でこの範囲に収まる」という統計的な信頼範囲です。

下限が1.136(1より大きい)であるため、統計的に有意な差があるといえます。

「P = 0.010」の意味

P値が0.010というのは、「この結果が偶然である確率が1%しかない」ことを意味します。通常、P < 0.05 を「統計的に有意」とみなすため、この変数(だしの種類)はうま味感受性に影響する重要な因子であると認められます。

つまりこの研究で以下のことが明白になりました。

家庭で天然だしをよく使うほど、うま味を敏感に感じ取れる(=うま味認知閾値が低い)傾向が統計的に有意に高い。

逆に、だしを使わない・市販の顆粒だしばかり使っている家庭では、舌がうま味に鈍感になるリスクが大きくなる。

工場で作られた顆粒だしはいつも同じ味ですが、天然だしは複雑玄妙でいつも微妙に違ううま味です。

これは市販だしが悪いという意味ではありません。便利だから市販の顆粒だしを使ってる方も多いと思います。この後の章では一日一回、天然だしのみそ汁を飲むだけでうま味感度を上げることができるという話もエビデンスを交えて解説します。天然だしを取り入れる小さな努力が、未来の味覚を守ることにつながります。

この研究によると、顆粒だし以外にも以下のような生活習慣・嗜好・家庭環境が、うま味の感受性を低下させることに統計的に有意に関係しているということです。

-

天然だしを使わず市販だしに頼っている(オッズ比1.70/段階)

-

辛いもの・濃い味を好む(オッズ比0.67)

-

脂質・肉中心の食事(オッズ比2.99)

-

親が和食を好まない(オッズ比1.88)

-

他の味覚(塩味・酸味・苦味)にも鈍感(オッズ比:塩味0.25、酸味0.31、苦味0.19)

【オッズ比について】

オッズ比(OR)= 1.0:影響なし(その要因があってもなくてもリスクは変わらない)

オッズ比 > 1.0:要因があるとリスクが増加する

オッズ比 < 1.0:要因があるとリスクが減少する(保護効果)

つまり、オッズ比が1未満のときは「その条件があるとリスクが下がる」という意味になります。

塩味・酸味・苦味をしっかり感じ取れる人ほど、うま味にも敏感であるということです。

うま味は日本人が発見したので海外でもUmamiと呼ばれますが、上記のうま味感受性を低下させる要因を見る限り、和食を食べていないと感じ取れない味覚のようですね。

まとめ:顆粒だし(うま味調味料)中心の食生活は、気づかぬうちに味覚の世界を狭めてしまいます。

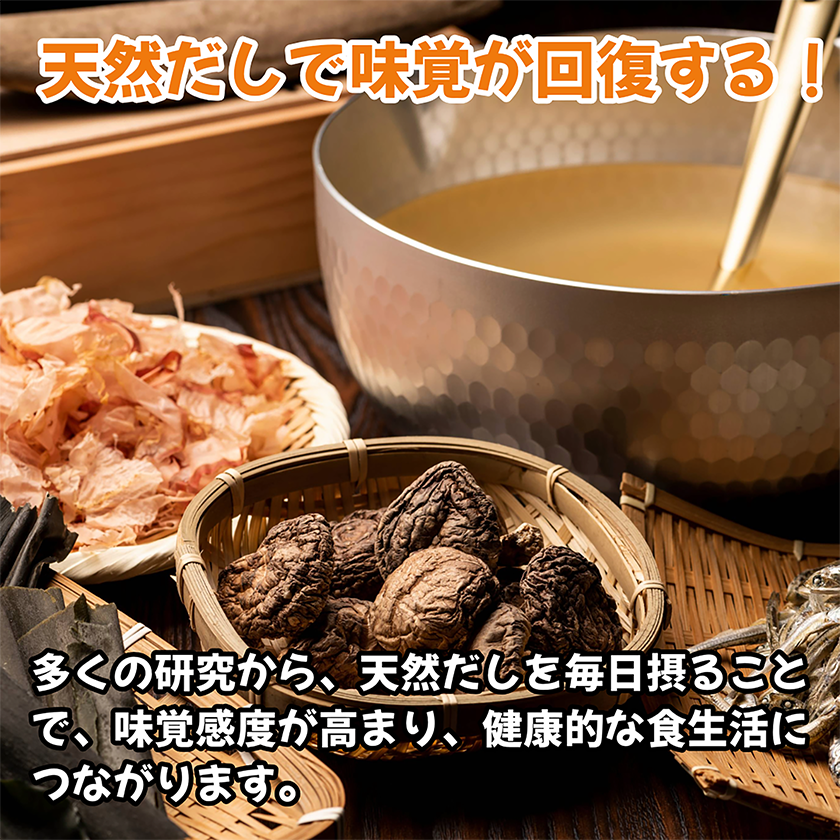

4.天然だしでうま味の感度を上げましょう

うま味の感度を上げるには、食事の際に、例えば天然だしで作ったみそ汁を毎日飲むようにするだけで味覚感度は上がっていくようで、そのような記述も各論文に多数出てきます。

「特にうま味の閾値は差が大きく、汁を飲まないグループに比べて汁を週間に7回以上飲むグループの閾値が低く、感度がよいことが分かった。」(論文1)

「だしはうまみを含み、薄味でもおいしく感じさせるために減塩効果がある。また、だしを利用することで、舌が鍛えられ繊細な味がわかるようになり、味覚感受性が高まることにつながると報告されている。」(論文15)

「うま味は他の基本味と異なり,うま味食品の嗜好性が高い者は味覚感度も高い傾向がある」(論文2)

「親が和食を『好まない』ことや,自宅でのだしの種類が,『作らない』あるいは『市販だしの利用が多い』ほうでうま味認知閾値が『非低群』となる確率が有意に高かったことから,本研究ではだしの嗜好より,だしの食経験のほうがうま味認知閾値に強く影響していると示唆された。」(論文3)『非低群』=鈍感

「対象者は1年次から4年次まで食や健康について学習し,調理実習等での天然だしの食経験を積んでうま味を認識できており,健康や栄養に対する意識や行動が向上し,味覚感度の向上もこれらの成果ではないかと推測される。」(論文5)

「料理に仕上げた場合、ほんだしを用いると、すべて同じような味に仕上がり、素材の味を損なうことも多くある。」「この研究中に、ある学生が「今まではほんだしが一番おいしいと思っていたが、こうして比較して味わうとその違いがわかり、今ではほんだしの味はしつこい感じがする」ともらしていたのを聞いて、教育効果を確認した。」(論文7)

「成長初期に『天然だし』を経験した方が,天然の素材から抽出されただしに対する嗜好が定着しやすく,また『天然だし』のうま味を知覚しやすくなる可能性が示唆された。」「本研究の結果から、だしの好みの違いにより、うま味の知覚が異なることが示唆された。子どもには『天然だし』を経験させ、『天然だし』のうま味に対する認識を高める教育を行う必要があると考えられた。」(論文8)

「天然だしを継続的に経験しているグループはだしの呈味成分を高く評価し、うま味の感じ方が強いと考えられた。」「学童期と青年期における「天然だし」と「風味調味料入りのだし」を食する経験の違いが、だしに対する嗜好に影響することを見いだせたことは、ヒトにおいても、食品を経験する時期や種類が嗜好形成に関与することを明らかにできたという点で、貴重な結果を提示できたものと考える。」(論文9)

まとめ:天然だしは、味覚を鍛える最高のトレーニング。小さな一歩から始めましょう。

5.みそ汁を飲むと身体の中で起きること

「食事の前に『だし』を使ったおみそ汁やスープを飲むと、消化が助けられ、食事の満足感が高まる」という長年の食文化に根ざした知恵は、論文「うま味による消化管機能の調節:和食のエッセンス、うま味で健康な消化管機能維持を」において、神経生理学的・消化生理学的・ホルモン学的・臨床的データにより、明確に科学的に裏付けられています。

この論文によるとみそ汁を飲むと以下のことが連鎖して体内で起こります。

🥣 だしを口にする

⬇︎

👅 舌でうま味センサーが感知

⬇︎

🧠 迷走神経が脳・胃腸を活性化

⬇︎

🛠️ 消化液・ホルモン活性化

⬇︎

🛡️ 胃腸を守る粘液・重炭酸分泌

⬇︎

🧘♂️ 脳に満腹・満足感信号

⬇︎

🥩 たんぱく質消化・吸収促進

⬇︎

❤️ 胃腸障害予防・QOL向上

天然だし一杯が、あなたの体を守る!

まとめ:みそ汁は、味覚のトレーニングと健康維持を同時に叶える最強の味方です。

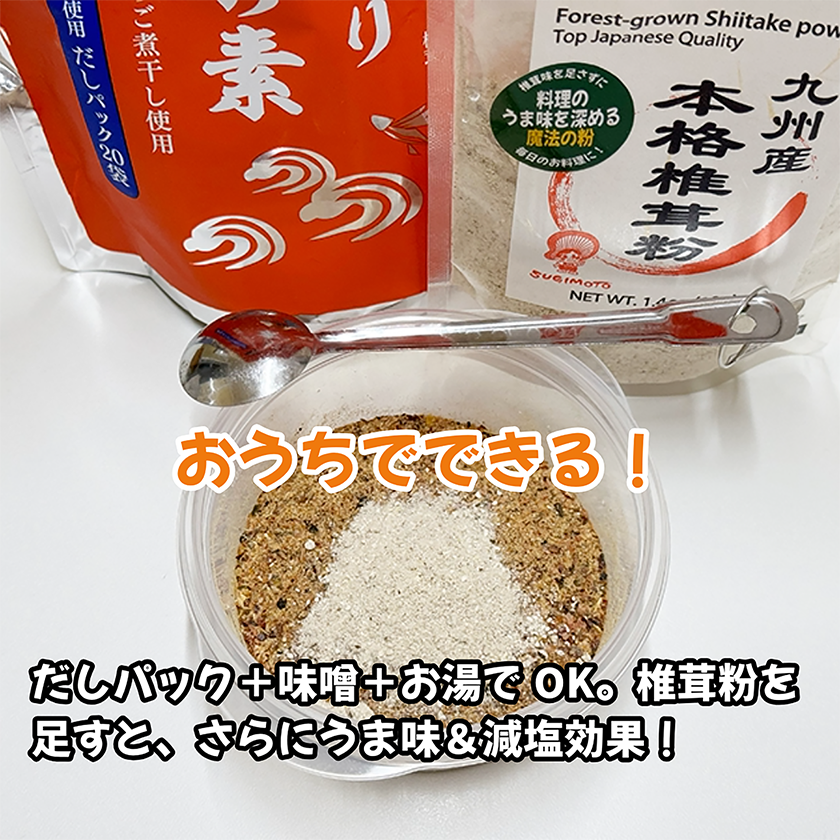

6.おうちで簡単!天然だしのみそ汁作りのコツ

コツその1:だしパックの中身をさらに細かく粉砕して、味噌と具とあらかじめ混ぜておいた「味噌玉」ならお湯で溶くだけで便利です。「味噌玉」で検索するとレシピがたくさん出てきます。

コツその2:みそもダシも常温保存できるので、毎回職場の引き出しの中から材料を出してきてマグカップで作るのも簡単です。

1) 無添加の出汁パックを買ってきて、袋から中身のだし粉末を容器に移し替える。

2) 天然素材のうま味をそれぞれ深める九州産本格椎茸粉もだし粉末に追加しておく。

3) オフィスならマグカップでも良いので茶漉しをセットする。

4) 茶漉しの下にカットわかめを小さじ1/2で一杯だけ入れる(かなり増えます)。

5) 熱湯をカップに注ぐ。

6) 一人分ならだし粉末は小さじ1/2(2.5cc)大盛り一杯がちょうど良いです。

7) 2-3分したら茶漉しを取り除いて、みそをカレースプーンで一杯だけ箸で溶いて出来上がり。

オフィスで作るなら計量スプーンの大さじは他に使い道がないのでカレースプーンで良いです。計量スプーンの小さじ1/2はカットわかめとだし粉末の一人分計量に最適です。

みそは無添加でも常温保存OKなので会社の引き出しで保存できます。褐変しますが風味に問題ありません。

甘い樹液のクヌギで栽培された九州産本格椎茸粉は他の天然素材のうま味を濃厚に感じさせるグアニル酸が通常の椎茸の約6倍も含まれています。このため天然だしのみそ汁に入れると他のだしが濃く感じられるだけでなく、みその風味も濃厚になります。うま味だけでなく塩味もいつもより濃く感じるので、みその量が自然に少なくなり減塩できます。すでに椎茸が入っているだしパックにも全体量の1/8程度加えてみてください。九州産本格椎茸粉は料理が美味しくなるだけではなくビタミンDやβグルカンも豊富です。

まとめ:完璧を目指さなくて大丈夫。まずはできる範囲で「天然だし生活」を楽しんでみましょう。